2025年8月19日、富士市林政課が主催する「丸火できこり体験」が、丸火自然公園・丸火青少年の家で行われました。参加したのは市内の中学生5名。普段なかなか触れる機会が少ない林業の現場を体験しました。

林業体験といえば、スギやヒノキの人工林での間伐が一般的です。

しかし今回は、静岡県内でも深刻な問題となっている「ナラ枯れ」※の木を伐ることに挑戦しました。

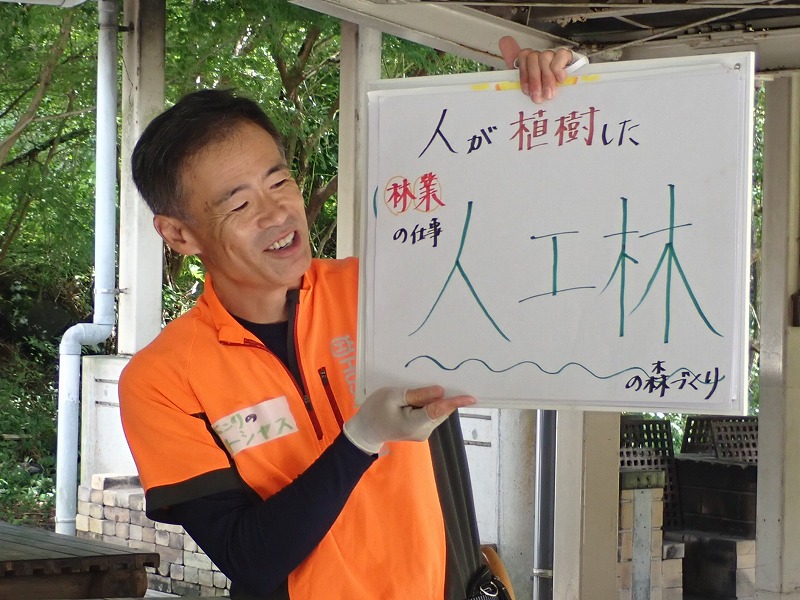

まずは講師の中村俊康さんによる基礎レクチャー。人工林と天然林の違い、そして今回伐るコナラが昔からどのように利用されてきたかなどコナラの役割を学びました。

※「ナラ枯れ」は、カシノナガキクイムシが集団で木に穴をあけ、菌を持ち込むことで発生する木の病気です。詳しくはこちら(静岡県ホームページ)

装備を整えたら、青少年の家近くの遊歩道へ。

立ち枯れたコナラを前に、中村さんが問いかけます。

「この木は生きているのか、枯れているのか?」

なぜ伐採が必要なのか、中学生たちの考えを聞きながら気持ちを高めていきます。

伐る方向を確認し、まずは周囲の枝を払い、安全な環境づくりからスタート。

皆で黙々と協力し、森の中に緊張感が漂っていました。

いよいよ、切り倒します。中村さんのチェンソーの音が森に響きます。

中学生たちは安全な位置からロープを引き、倒れる方向をサポート。

しかし相手は頑丈なコナラ。思った以上に時間がかかり、約15分後大きな音とともに木は地面に横たわりました。

伐った幹を観察すると、中は腐ってボロボロ。

ナラ枯れの被害を目の当たりにしました。

それでも切り分けた木は重く、何人もで協力して運び出しました。

昼休憩には林業についての質問も飛び交い、緊張もほぐれて笑顔が見られました。

午後は「薪割り」や「倒木の除去」に挑戦。

特に人気だったのは丸太の輪切り体験。

このころには中学生同士の交流も多く、夢中で取り組む姿が印象的でした。

伐ったコナラは、少年自然の家のプログラムで活用予定です。

輪切りの木片は、思い出の品として持ち帰りました。

最後のふりかえりでは、

「他校の人と交流できた」

「薪割りが楽しかった」

「たくさん枝を切れて達成感があった」

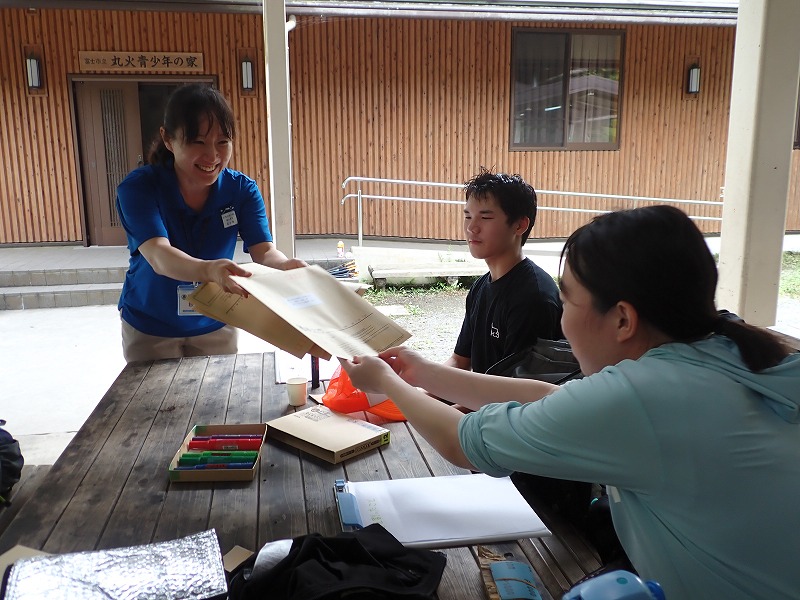

といった感想が寄せられました。林政課から「ボランティア証明書」も渡され、体験は終了。

今回はナラ枯れによる森の整備という特別な取り組みでした。

中学生たちにとって、森を守る林業の役割を知り、自然と新しい関わり方を見つける貴重な一日となったらうれしいです。

<<担当:寒河江(えびちゃん)>>